奄美大島でのもう一つの訪問先は、ヒマワリ就学塾です。

昨年の4月に、スポーツを中心とした放課後等デイ「ヒマワリクラブ」がオープンしました。それまでは、6万人余りの人口の、南北に長い奄美大島に放課後等デイは2つしかなく、サービスの数からも地理的要因からも、利用したくともできない子がいたことと思います。

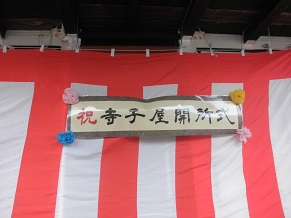

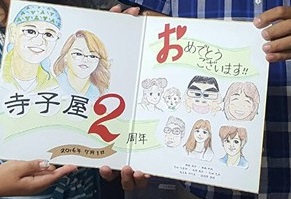

それから僅か1年後の今年の4月に、「ヒマワリ就学塾」がそのお隣に、別に定員10名の放課後等デイとして誕生しました。ヒマワリクラブとは全く別のデイとして管理者・児発管を置いての設置、その行動力たるやお見事です。

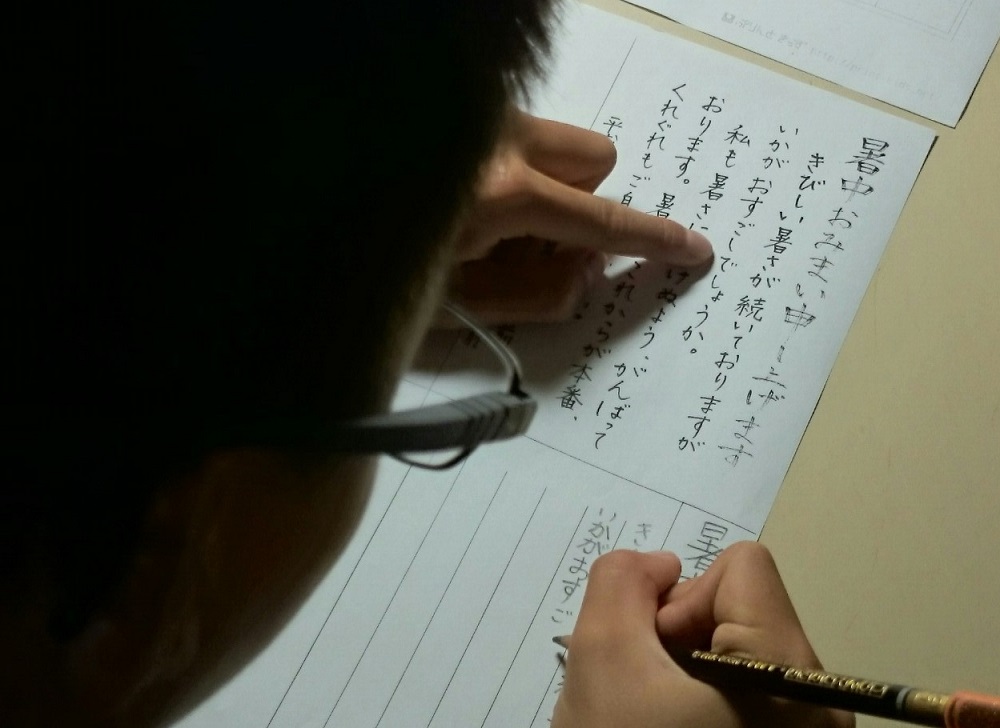

勉強への渇望、学びたいというニーズの多いことがよく分かります。

できたてのピッカピカの教室です。夕方におじゃましたので、子どもたちは帰宅した後でした。

ここでお勤めされている先生方は、私の古くからの先輩や友人です。こちらを訪問して再会するのを楽しみにしていました。1年半ぶりの帰省でようやく実現です。

同じ離島で教室を運営していく中での様々な思いや出来事を分かち合い、情報交換をし、限られた中でも有意義な時間でした。故郷の児童福祉が充実していくのを心から嬉しく思いました。